Wie jedes Jahr trafen sich am 9.11. ca. 100 Menschen, um von der Stadt Bamberg aus an die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10.11.1938, die Zerstörung der Bamberger Synagoge und die Misshandlung jüdischer Bamberger Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erinnern. Eine Schülerin und ein Schüler vom DG trugen dabei den folgenden Text zu Willy Aron bei:

Wir sind heute alle hier, um der Opfer jener Nacht zu gedenken, in der Synagogen brannten und jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert wurden, der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Diese Nacht markiert den Beginn der offenen Verfolgung der Juden in Nazi-Deutschland.

Wir möchten heute – wieder einmal – an einen ganz besonderen jungen Mann aus Bamberg denken, der eines der ersten Todesopfer der nationalsozialistischen Willkür wurde.

Georg Grosch schrieb schon 1947: „Wenn man in Bamberg der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt, dann ist an erster Stelle ein Name zu nennen: Willy Aron. Er war der erste Bamberger, der im KZ Dachau sein Leben für Recht und Freiheit lassen musste.“

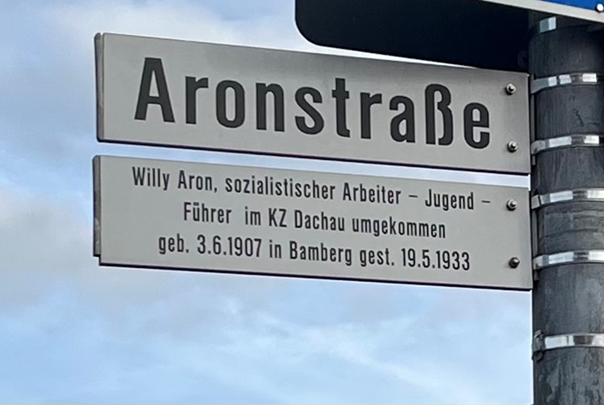

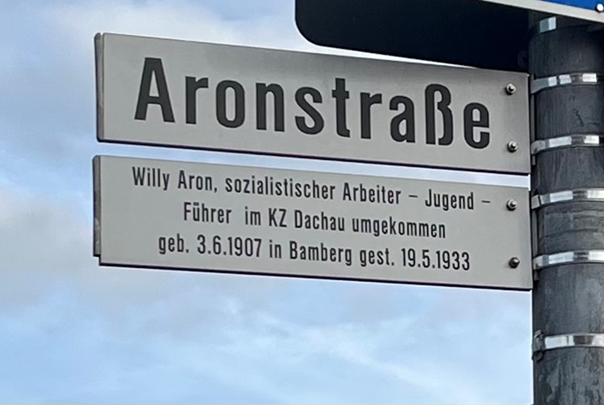

Schon 1947 wird in der Nähe unserer Schule, dem Dientzenhofer-Gymnasium, eine kleine Straße nach ihm benannt – solch ein frühes Gedenken an ein NS-Opfer war eher ungewöhnlich.

1907 geboren, trat Willy Aron schon mit 14 Jahren der Sozialistischen Arbeiterjugend bei – äußerst ungewöhnlich für einen späteren Jurastudenten „aus gutem, bürgerlichen Hause“. Deshalb wurde er von anderen Studenten spöttisch „Stehkragenproletarier“ genannt. Nach dem Studium in Erlangen, Würzburg und München begann er als Justizreferendar in Bamberg.

Seit dem 90. Todestag von Willy Aron ist ein Saal im Bamberger Oberlandesgericht nach ihm benannt, und im Lichthof des Gerichtsgebäudes hängt eine Gedenktafel für Willy Aron. Damit wollen die heutigen Mitarbeitenden der Justiz in Bamberg sich auch im Alltag an die Werte erinnern, für die sich Willy Aron eingesetzt hat: Rechtsstaat, Demokratie, Gerechtigkeit.

Bereits 1923 kam es durch faschistische Kräfte in Bamberg zu Überfällen auf Sozialdemokraten.

Willy Aron gehörte ab Februar 1932 der Leitung der republikanischen Kampforganisation „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ an. Zusammenstöße mit den Braunhemden der SA waren unvermeidbar.

Am 1. März 1932 überfielen die Nazis die Wunderburg, am 16. März überfielen sie eine Wache der Arbeitersamariter und am 31. Juli kommt es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen den Sozialdemokraten und den Nazis im Volkshaus Nöth, dem damaligen Sitz der Bamberger Gewerkschaften, heute Salino. Die Nazis hatten Stimmen in der Reichstagswahl gewonnen und wollten den Nöth stürmen. Sie schlugen mit Gummiknüppeln und Stahlringen auf die Sozialdemokraten ein. Die wehrten sich mit allem, was vorhanden war, egal ob es Stühle oder gelagerte Holzscheite waren. Willy Aron verteidigte die Sozialdemokraten im Gerichtsverfahren zusammen mit Dr. Thomas Dehler.

Mit Stolpersteinen verbinden wir zunächst etwas Negatives: Sie stehen im Weg, bremsen und behindern uns, und wenn wir unaufmerksam sind und tatsächlich über sie stolpern, tun sie uns sogar weh. Willy Arons Stolperstein ist seit 2004 vor dem Haus Luitpoldstraße 32 zu finden, in dem er mit seinen Eltern wohnte. Stolpersteine sollen uns an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und ihnen, auch ihren Nachkommen und uns zeigen, dass die Opfer wieder einen Platz in Bamberg haben, dass der Versuch der Nazis, ihre Existenz und die Erinnerung daran zu vernichten, gescheitert ist.

Willy Aron war einer der ersten, die nach der Machtübernahme der NSDAP verhaftet wurde. Er wurde mit 16 anderen Mitglieder von Reichsbanner oder KPD (der gehörte Aron nicht an) seit dem 11. März 1933 in sogenannter „Schutzhaft“ gehalten und dann am 15. Mai in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Dort wurde er, wie viele andere Häftlinge, schon bei der Einlieferung schwer misshandelt, v.a. weil er durch sein rotes Haar und seine Größe in der Menge auffiel. Willy Aron ist von den SS-Wachleuten so stark und oft geschlagen worden, dass seine Gesäßknochen freilagen. Ein Zeuge berichtete, dass vier SS-Leute auf ihn, nackt ausgezogen und den Kopf verdeckt, mit Ochsenziemern einschlugen. Darauf wurde Willy Aron in eine Baracke gebracht, wo er dann zwei Tage lang ohne Hilfe auf den Tod wartete. Nach seinem Tod wurde die Leiche mit Benzin übergossen und angezündet, da der Eindruck erweckt werden sollte, dass er bei einem Fluchtversuch durch einen Stromschlag umgekommen wäre. Am 22. Mai 1933 kam der Sarg in Bamberg an, wo den Eltern verboten wurde, ihn zu öffnen, damit die schweren Verletzungen nicht entdeckt wurden. Sein Grab findet sich auf dem Jüdischen Friedhof in Bamberg.

Seit 2016 erinnert ein Denkmal im Harmoniegarten an drei Widerstandkämpfer aus Bamberg, die von den Nazis ermordet wurde. Willy Arons Stele findet sich in der Mitte, denn, wie Georg Grosch gesagt hatte: Sein Name ist in Bamberg beim Gedenken an die Opfer der Nazis zuerst zu nennen. Es ist großartig, dass die Willy Aron-Gesellschaft seine Person besonders ins Zentrum rückt – ohne die Verdienste der anderen Gegner und die Bedeutung der anderen Opfer des Nationalsozialismus kleiner zu machen.

Willy Aron war ein besonderer Mensch, leider aber als Opfer der Nazis nur einer unter sehr vielen. Daher wollen wir dieses Licht entzünden, für all die Leben, die mit äußerster Brutalität ausgelöscht wurden. Mögen ihre Namen weiterleuchten in einer Welt, in der Menschlichkeit stärker ist als Hass.

Wir erinnern an sie alle und wir wissen: Gedenken allein genügt nicht. Es ruft uns dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, wachsam zu sein und jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu erkennen und zu bekämpfen.

Das ist die Bedeutung dieses Tages: Erinnerung als Auftrag an die Zukunft.“

Den Höhepunkt bildete erneut das Team DG-8-1 (Malte Schuberth, Milan Pavlovic, Romy Oehl und Lina Popp).

Den Höhepunkt bildete erneut das Team DG-8-1 (Malte Schuberth, Milan Pavlovic, Romy Oehl und Lina Popp).