„meine Perle, ich mag dich so derbe gerne“

In diese enthusiastische Lobeshymne der „Hamburger Goldkehlchen“ können wir nach unserer einwöchigen Studienfahrt nun mit lauter Stimme und tiefster Überzeugung einstimmen. „Hamburg, die schönste Stadt der Welt, so stolz und prachtvoll stehst du einfach da“ singt dieser Hamburger Männerchor, der von sich selbst behauptet: „70 Männer – ein Chor – keiner kann singen.“ Die Aussage, dass diese 70 Jungs nicht singen können, stimmt aber überhaupt nicht. Hier der Beweis:

https://youtu.be/res5p6iDYx8?feature=shared

Eine andere Aussage trifft jedoch eingefleischte Bamberger tief ins Mark: „Hamburg wurde im 15. Jahrhundert zur Bierhauptstadt Europas.“ Dies lässt sich allerdings leicht verkraften, wenn man an der Binnenalster, „Hamburgs guter Stube“, steht und den Blick über die idyllische Wasserfläche mit der 60 Meter hohen Alsterfontäne schweifen lässt, denn dies alles gäbe es so nicht, wenn man nicht das Wasser der Alster aufgestaut hätte, um dann mithilfe der so gewonnenen Wasserkraft die Mühlen zum Mahlen von Korn zu betreiben, das sowohl die Bäcker als auch die Bierbrauer benötigten. Und wer hätte es gedacht, ohne Binnenalster hätten auch die Alsterschwäne kein Zuhause. Diese stehen übrigens unter besonderem Schutz. Sie dürfen weder verletzt noch getötet und noch nicht einmal beleidigt werden, denn solange es ihnen gut geht, ist die Freiheit Hamburgs gewährt.

Aber wer denkt bei Hamburg schon an die kleinen, süßen Alsterschwänchen? Die ersten Gedanken gehen natürlich in Richtung Hafen und Reeperbahn. Diese beiden Stadtteile haben wir selbstverständlich genauer erkundet und feststellen müssen, dass es hier, wie in so vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft, immer mehr Probleme gibt. Für die stets größer werdenden Containerschiffe wird die Fahrt nach Hamburg durch die Elbe immer schwieriger und somit teurer. Und auf der Reeperbahn ist seit Corona und in Zeiten zunehmender digitaler Online-Angebote eine gewisse „Geschäftsflaute“ zu verzeichnen. Gerade aus geographischer Sicht war der Prozess der Gentrifizierung der Reeperbahn und von ganz St. Pauli sehr deutlich zu beobachten. Ohne die vielen schaulustigen Touristen, die die Gegend um die Davidwache, dem wohl berühmtesten Polizeikommissariat Hamburgs, die Herbertstraße (vor und hinter den Sichtblenden), den Boxkeller „Zur Ritze“, den Hans-Albers- und den Beatles-Platz sowie die Große Freiheit ablaufen, sähe dieser Stadtteil heute schon ganz anders aus.

Unsere Studienfahrt stand unter dem Motto „Kontraste der Großstadt“. So haben wir den Kiez von St. Pauli und den neuen Kiez, St. Georg mit dem Bahnhofsviertel, mit all seinen Licht- und Schattenseiten gesehen. Da gab es einerseits die sozialen Angebote und Hilfsmöglichkeiten für Sexarbeiter und Drogensüchtige, aber andererseits konnten wir täglich von unserer Unterkunft aus die Probleme auf dem Steindamm beobachten. Für einige war es sicher ein bewegendes Erlebnis, vom sauberen, gut gesicherten und geschützten Hostel „Generator“ aus das nächtliche Treiben in der Bahnhofsgegend zu verfolgen. Eine geographische Feldstudie der besonderen Art, vor allem wenn man tagsüber die reichen Villenviertel an der Außenalster und die entlang der Elbchaussee, die jeder als teuerste Straße aus dem Spiel Monopoly kennt, entlangspaziert ist oder die schnuckeligen Kapitäns-, Lotsen- und Fischerhäuser von Övelgönne hinter dem malerischen Elbstrand bewundert hat.

Aus städtebaulicher Sicht war natürlich auch die Erklimmung des Grünen Bunkers, eines nun aufgestockten und reichlich bepflanzten Flakturms aus dem Zweiten Weltkrieg, ein „Highlight“ im wahrsten Sinne des Wortes. Ebenso wie der Rundgang durch die ultramoderne, stylische Hafencity, in der es neben sehr luxuriösen, hochpreisigen Apartments auch viele moderne, optisch sehr ansprechende Sozialwohnungen gibt, um so eine gute gesellschaftliche Mischung in diesem Stadtteil herzustellen. Ein sehr attraktives Schulgebäude mit einem Sport- und Pausenhof auf dem Dach unter freiem Himmel hätten wir sofort als Vorlage für unser „neues DG“ auserkoren.

Natürlich waren auch die Sicht von der Plaza der Elbphilharmonie auf die Musical-Theater und die Hafenanlagen, der Spaziergang durch den alten, 426 Meter langen Elbtunnel sowie die abendlichen, musikuntermalten Wasserlichtspiele in der Parkanlage „Planten un Blomen“ eindrucksvolle Erlebnisse.

Als Besucher aus der Welterbestadt Bamberg konnten wir auch den Vergleich zwischen dem Bamberger und dem Hamburger UNESCO-Welterbe anstellen, denn nicht nur die Speicherstadt, sondern auch das ehemalige Kontorhausviertel mit all seinen schmucken Backsteinfassaden und Treppenhäusern und dem repräsentativen Chilehaus wurden 2015 in die Welterbe-Liste aufgenommen – jedoch erst 12 Jahre später als unsere Bamberger Welterbe-Stadtteile.

Für alle, die im Herzen Kinder blieben, eröffnete sich im Miniaturwunderland eine zauberhafte Welt im Kleinen mit unzähligen Zügen und Landschaften rund um den Globus. Shopping-Freunde kamen selbstverständlich in einer Stadt wie Hamburg auch auf ihre Kosten, angefangen bei der Europa-Passage, dem Hanseviertel, den Stadthöfen, dem Alster- und Levante-Haus, über die Luxusmeile „Neuer Wall“, wo wir uns leider nichts leisten und auch nicht mit einem Rolls Royce vorfahren konnten, bis hin zu Westfield Hamburg-Überseequartier, dem neuesten und nun größten Einkaufstempel Nordeuropas.

Bei einem gemeinsamen, vorzüglichen Abendessen im nun neuen, einerseits hippen, teils gentrifizierten und andererseits bunten Multikulti-Kiez St. Georg ließen wir die vielen Eindrücke und Erlebnisse noch einmal Revue passieren.

Mit den „Hamburger Goldkehlchen“ können wir nun aus tiefster Überzeugung singen:

„Und wenn ich an der Elbe steh

Mit’m Lachsbrot in die Ferne seh’

Dann weiß ich wohl ich will hier nich’ mehr weg

Mit den Goldkehlchen im Rücken

Unserer Elphi, all den Brücken

Welche Stadt hat so ne Auswahl im Gepäck

Moin moin Hamburg, meine Perle

Ich mag dich so derbe gerne

Deine Menschen, dein Geklön, so wunderschön

Moin moin Hamburg deine Straßen

Ordentlich Wasser, was ein Hafen

Und in hundert Jahren werd’ ich nicht von dir gehen

In zehntausend Jahren werd’ ich nicht von dir gehen“

Naja, am Freitagmorgen mussten wir dann leider doch wieder gen Süden aufbrechen… Aber ein großes Lob geht bei dieser Studienfahrt an unsere tollen Schülerinnen und Schüler, die die zum Teil für manche ungewohnt langen Stadtspaziergänge zu den circa 1.000 wunderbaren Stellen dieser traumhaft schönen Stadt, also das in die Studienfahrt indirekt integrierte Sportprogramm, gut bewältigt haben, pünktlich waren und uns begleitenden Lehrkräften keinerlei Probleme verursacht haben. Mit euch würden wir wieder wegfahren, ihr hoffentlich auch mit uns. 🙂 Danke.

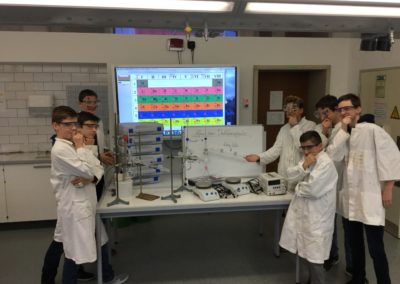

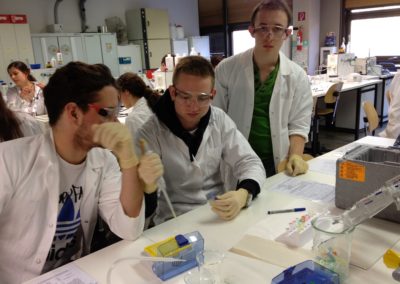

Für die Leistungsfächer Geographie und Chemie

G. Merz

Streetart in Hamburg

Kreative Aufforderungen, seinen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen:

Ein Dank geht auch an Toni Wittmann für die Fotos von St. Pauli und einige Fotos der Hafencity.